なぜ財産分与の対象となる財産を把握する必要があるのでしょうか?

財産分与をするときはまず、財産分与の対象となる財産の総額を確定させる必要があるからです。

離婚時の財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた夫婦共同の財産を、離婚のときに夫婦で分けて清算することです。夫婦共同の財産であれば、名義がどちらであるかは関係ありません。

現金や預金などは特定しやすいですが、婚姻後に購入した家などの不動産は財産価値の査定が必要です。財産分与の対象となる財産を見逃して損をしないように、対象となる財産を把握する力を身に付けましょう。

目次

財産分与の対象になる「共有財産」とは?

婚姻中に夫婦が協力して築き・維持した財産は、夫婦の共有財産です。名義がどちらであるかは関係なく、財産分与の対象です。

共有財産になるもの

財産分与の対象となる共有財産は下記が該当します。

- 現金、預貯金

- 婚姻中に購入した住宅などの不動産(マンション・戸建など)

- 自動車

- 夫婦の共同生活に必要な家具や家財、家電製品

- 保険料(自動車・生命・損害・子どもの学資保険など)

- 退職金、年金受給権

- ペット

- 有価証券(株式・国債など)、投資信託

- 価値の高い品物(骨董品・美術品・宝石・着物など)

- ゴルフ会員権

- 負債(住宅ローン・子どもの教育ローンなど)

どの項目についても、基本的に財産分与の考え方は同じです。

売却で現金化した場合は現金を、売却せずにどちらかが持ち続ける場合は所有する側がしない側へ評価額の2分の1を支払います。ただし、割合は原則として2分の1であり、夫婦での話合いによってそのほかの要素を加味した割合で調整することも可能です。

SUMiTASによくご相談いただく項目について、ピックアップして詳しくご説明します。

現金、預貯金(子ども名義の預貯金含む)

財産分与の対象に名義は関係ありませんので、夫婦のどちからの名義の預貯金も、子ども名義の預貯金も、婚姻期間中に夫婦の家計から貯蓄していた場合は財産分与の対象となります。

勘違いされやすいですが、へそくりも共有財産です。

婚姻中に購入した住宅などの不動産(マンション・戸建など)・自動車

婚姻中に購入した住宅などの不動産や自動車は、まず評価額を算出します。マンション・一戸建て・土地などの不動産は不動産業者に、自動車はディーラー等に査定を依頼することになります。

不動産・自動車を売却する場合

財産分与のために不動産を売却する場合は、実際に売却し、現金化するまでにかかった経費を差し引いてから、残った金額が財産分与の対象になります。自動車も同様です。

不動産・自動車を売却しない場合

不動産を売却せずに夫婦のどちらかが所有を続ける場合は、不動産を所有する側が所有しない側へ、評価額の原則2分の1の割合を支払うことで財産分与します。自動車も同様です。

保険料(自動車・生命・損害・子どもの学資保険など)

自動車の保険や夫婦の生命保険、子どもの生命保険や学資保険なども、夫婦の家計から捻出していた場合は名義に関わらず財産分与の対象です。

保険会社へ連絡すると解約時の解約返戻金を計算してくれますので、解約返戻金から財産分与をします。保険を解約する場合も解約しない場合も、分け方は不動産と同じ考え方になり、原則2分の1ずつの割合で分けることになります。

年金や退職金も財産分与の対象になる

見逃したくないのが、将来受け取ることになる年金や退職金です。基本的な財産分与の考え方と同様に、年金で財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に保険料を納めた分に相当する金額のみとなります。満額ではありません。

退職金についても、婚姻期間中に勤務していた期間に相当する金額となります。

財産分与の対象外となる「特有財産」とは?

特有財産とは、「婚姻前から所有していた財産」と「夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことです。結婚する前に貯めた預貯金や、婚姻中でも相続によって得た不動産は特有財産となるので財産分与の対象外です。

特有財産になるもの

特有財産は下記が該当します。財産分与の対象外です。

- 結婚する前に貯めた預貯金

- 婚姻中でも相続によって得た不動産

- 嫁入り道具

- 家族や親戚から贈与された財産

- 結婚する前に取得した財産(負債を含む)

- 婚姻中でも個人的に作った借金(趣味・浪費・ギャンブルなど)

- 別居後に取得した財産

上記に含まれる場合でも、夫婦が協力して価値が維持や増加された場合は、貢献した割合に応じて財産分与の対象となる場合があります。

例えば、相続により夫婦のどちらかが相続した不動産を賃貸経営し、夫婦の協力で修繕しながら価値を維持し、賃料収入を得ていた場合などは資産価値が維持したことが認められるでしょう。

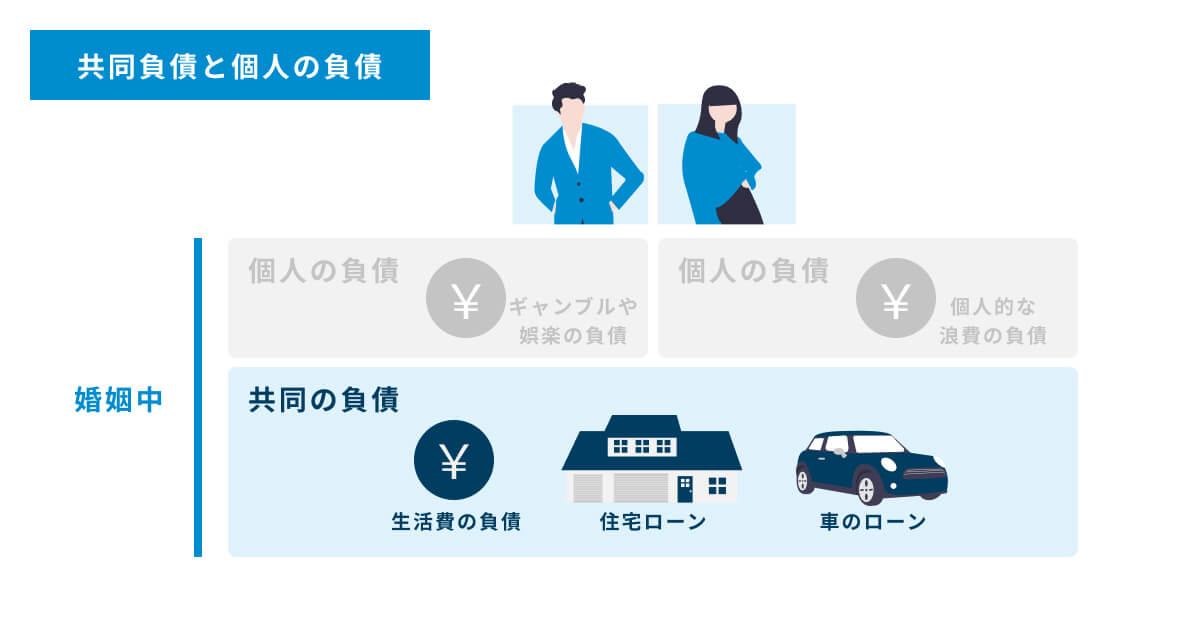

負債(マイナスの財産)がある場合

負債=マイナスの財産も、婚姻中に夫婦で築いたものであれば一般的には財産分与の対象となります。共同の負債と判断されるケースと判断されないケースを確認しましょう。

共同の負債と判断されるケース

夫婦の生活のための負債は、共同の負債と判断されます。例えば生活費のために借金をした場合、住宅などの不動産購入で住宅ローンを組んだ場合や自動車のローンも対象です。また、子供の教育ローンなども一般的には共同の負債の対象になります。

共同の負債と判断されないケース

ギャンブルや娯楽など、個人的な浪費が目的で作った負債は共同負債にはなりません。個人の負債となります。

① 共同財産(プラスの財産)が多い場合

共同財産が負債を上回る場合は、差し引きしたプラスの財産から財産分与をすることになります。たとえば、財産の総評価額が3,000万円、住宅ローンの残りが1,000万円の場合、2,000万円が財産分与の対象となります。

② 負債(マイナスの財産)が多い場合

負債が上回り、オーバーローンや債務超過の場合は財産分与をしないケースが多いです。この場合、借りた人(ローンの名義人)が負債の支払いを行うことになります。

離婚前に別居していた場合

離婚をする前に別居した場合は、別居をした時点の財産が財産分与の対象となります。

これまでお話ししたように、基本的に財産分与の対象は「婚姻中に夫婦が協力して築き・維持した財産」です。しかし別居をすると共同生活をしていないので、それ以降に築いた財産は夫婦共同で築いた財産だとは判断されません。

財産分与をスムーズに進めるために

財産分与をする場合は、まず財産分与の対象となる財産の総額を正しく確定させることが大切です。その中でもマンションや一戸建てなどの不動産は価格が大きいため、総額に大きく影響します。不動産を所有している夫婦は、まず不動産の査定から進めると全体の金額を把握しやすいのでおすすめです。

この記事を読んだ方におすすめの関連記事

不動産売却ガイド

不動産売却ガイド